出典:Instagram

2025年9月、YouTubeチャンネル「エガちゃんねる」とファミリーマートによるコラ

ボ商品「旨辛トルコ名物!伝説のケバブ風味ポテトチップス」が、トルコ人に豚肉使

用の十分な説明なく試食させたことで大きな波紋を呼んでいます。

宗教的に豚肉が禁じられているイスラム教圏への配慮が欠けていたとして、炎上状態に。

今回の問題を通じて、日本の企業とクリエイターが学ぶべき“文化・宗教理解の重要性”について、詳細に解説していきます。

それでは早速いってみましょう!

目次

事件の概要:何が起こったのか?

出典:news.yahoo.co.jp

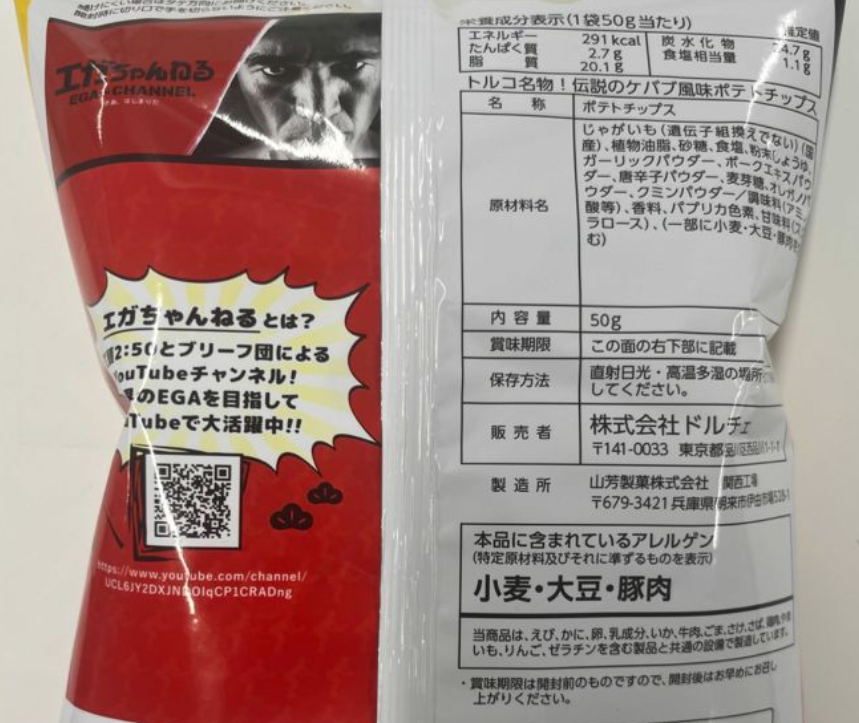

2025年9月2日、全国のファミリーマートで「エガちゃんねる×ファミマ 第3弾 コラ

ボポテチ」として「旨辛トルコ名物!伝説のケバブ風味ポテトチップス」が発売され

ました。

一見トルコ風を謳っていながら、豚肉由来の調味料が使われており、パッケージには

「豚肉由来の原材料使用」の記載こそあるものの、その注意喚起は目立たない印象で

した。

出典:/www.jprime.jp

発売に先立って9月1日に公開されたエガちゃんねるの動画では、トルコ人参加者に試

食させ、「ケバブの風味は?」などの率直な感想を聞く企画が行われました。

しかし、

参加者に対して「豚肉が含まれている」という点の説明が映像内で十分にされておら

ず、その不配慮が大きな問題になったのです。

説明不足が一番の問題

動画公開停止とSNS上の炎上

動画公開直後からSNSでは批判が噴出。

「宗教的配慮がない」「説明不足で信頼を損ねた」といった声が相次ぎ、9月5日には動画が一時的に公開停止となりました。

メディアもこの問題を大きく報じ、「トルコ人に豚肉を説明せずに食べさせたのか」といったセンセーショナルな見出しが躍りました。

一部の声には、実際に「トルコの家族に豚肉入りスナックを出されたら…」といった

共感のコメントも寄せられ、宗教や文化に寄り添う配慮の欠如が、多くの人の感情を

揺さぶった結果と言えます。

なぜ問題なのか:宗教的・文化的背景

トルコでは国民の約99%がイスラム教徒であり、イスラム教の聖典クルアーン(コー

ラン)では「死肉、血、豚肉、アッラー以外の名で供えられたものを食べることは禁

止されている」と明記されています。

豚肉は「ハラーム(禁止)」とされるため、摂取することは信仰上の大きな罪となります。

また、歴史的に中東地域などでは豚肉は不潔で腐敗しやすい食材と認識されており、

宗教的な観点だけでなく、衛生・実用面からも避けられてきました。

このような背景を踏まえると、トルコ人にとって豚肉を含む製品を説明なしに勧める

ことは、信頼を損ねる行為と受け取られかねません。

学ぶべき教訓:配慮と表現のあり方

本件から学ぶべきポイントは以下の通りです!

- 宗教・文化背景の理解:マーケティング対象の文化的慣習や宗教的タブーに関する事前調査は不可欠。

- 明確な表記:原材料情報が単なる表記にとどまらず、視覚的にも効果的に示される必要がある。

- 参加者への説明責任:動画や広告出演者に対しては、信頼と尊重に基づく説明が事前になされるべき。

- 多様性への敏感さ:国際社会で受け入れられる内容の設計は、多様な価値観を前提に行う。

- 炎上対応:問題が起きた際には迅速かつ誠実な謝罪と説明が信頼回復には有効。

現状と今後の影響

現在、エガちゃんねるとファミリーマートは状況の確認・対応を進めており、ファミ

マ広報も「確認中」とのステートメントを出しています。

SNS上では引き続き「配慮の欠如」という批判が続き、メディア各社も問題の深刻さを報じています。

今後は、

- 企業によるハラル対応や配慮指針の策定

- YouTuberやインフルエンサーの「説明責任」への議論の定着

- 国際的な商品展開における文化リテラシーの強化

- 消費者側でも異文化理解を促す教育や情報提供の意識向上

といった動きが進むことが期待されます。

まとめ:文化理解が企業と個人を守る

「炎上」は炎上として切り捨てられがちですが、本件は「信仰」や「尊重」という価値観が軽視された結果、信頼を損ねてしまった点で重要です。

宗教的タブーがかかわる内容に対しては、「知らなかった」では済まない現代においてこそ、情報の正確さと配慮の構えが不可欠です。

企業もクリエイターも、異文化や宗教と向き合う姿勢が問われる今だからこそ、文化

的敏感さと誠意をもって発信することが、何よりの信頼構築になるはずです。

私たち読者も、異文化に目を向け、多様性を尊重する社会づくりに参画していきましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント